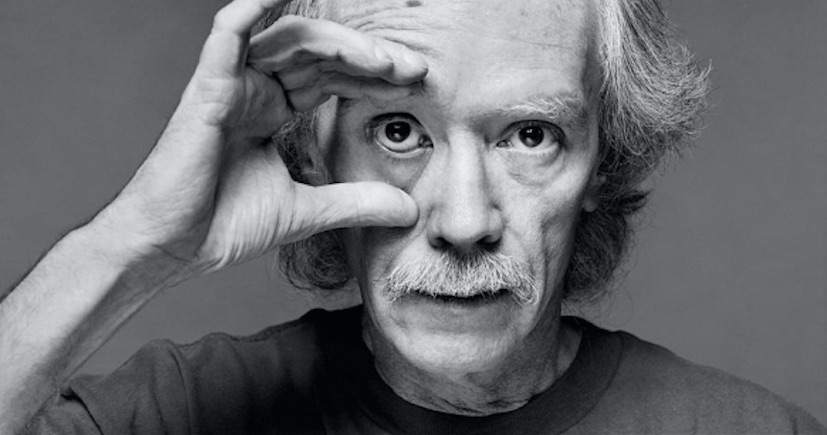

John Carpenter est aujourd’hui, à 75 ans, reconnu comme un maître par beaucoup. Il est même surnommé « Le maître de l’horreur ». Ce qui n’empêche pas sa carrière d’être au point mort et sa marginalisation totale dans le paysage du 7ème art américain. Son dernier film, The Ward, qui date de 2011, a fait un bide à l’écran, quand il n’est pas sorti directement en DVD comme en France.

Pourtant, sa maîtrise du langage cinématographique semblait le destiner à une carrière fulgurante, dans un cinéma de genre dont Hollywood est friand. Mais son indépendance et son honnêteté n’ont pas fait le poids devant l’exigence hollywoodienne et la puérilité du public américain.

Né en janvier 1948, John Carpenter s’intéresse très tôt au cinéma, puisqu’il réalise à 14 ans ses premiers courts métrages, avec une caméra offerte par son père. Très rapidement, il intègre la prestigieuse USC en Californie, au sein de laquelle il fera ses premières armes, dans des catégories aussi diverses que le scénario, le montage ou la musique (À noter à cet égard que son père est musicien, ce qui lui permettra d’en apprendre rapidement les fondamentaux et, par la suite, de composer la plupart des bandes originales de ses films). C’est de ce bouillonnement que naîtra Dark Star, à la fois premier long métrage et film de fin d’étude, qui lancera la carrière de Carpenter.

La consécration (1976-1981)

Lors de cette période, Carpenter réalise quatre films fondateurs, qui installent les deux caractéristiques principales de son cinéma : l’ancrage dans un genre très codifié et la volonté de définir un style très personnel, fondé sur la rigueur et l’efficacité.

Le genre – fantastique pour faire simple – correspond aux préférences de Carpenter, qui a toujours voué une grande admiration à Lovecraft ou Poe ; genre dont il est devenu un des maîtres incontestés et qu’il ne quittera plus.

Pour le style, Carpenter puise dans le cinéma classique les références qui lui permettront d’affirmer ses priorités. Admirateur d’Howard Hawks, il considère que la mise en scène se doit de rester invisible, uniquement au service de l’histoire et du point de vue qu’il a choisi d’affirmer. Carpenter en fera une marque personnelle, en radicalisant ce choix par l’élimination de toute scorie, de sorte à tendre vers l’épure et l’abstraction. Impression renforcée par le choix d’une musique fondamentalement minimaliste, en adéquation totale avec sa mise en scène.

Ainsi, dès Assaut en 1976, cinémascope, composition parfaite du plan et découpage serré donnent naissance à une tension inhabituelle, ; couplés à une audace narrative incontestable (personnages sommaires mais très typés, étirement du temps, scénario réduit à sa plus simple expression), ils assoient durablement un style.

En 1978, Halloween approfondira encore cette démarche, en faisant de la caméra un personnage à part entière du film et créant un dispositif filmique nouveau pour le spectateur, qui est littéralement projeté au cœur de l’action.

Dans un genre traditionnellement tourné vers la surenchère, l’architecture de ces films, entièrement fondée sur la maîtrise et la suggestion, créé un choc salutaire. Ce que confirmera Fog en 1980, qui, s’il n’a pas la force d’Halloween, réserve de très beaux moments de frayeur.

Puis en 1981 sort le mythique New-York 1997, sorte de quintessence du film d’action (scénario en béton, casting incroyable, mise en scène d’une maîtrise totale), dont le propos est toujours d’actualité plus de 40 ans après.

A travers le regard de Snake Plissken, Carpenter montre une Amérique déliquescente et réactionnaire, dirigée par un Président à la fois lâche et belliciste. Un véritable discours politique, premier d’une longue série.

A cette époque apparaît le héros récurrent de Carpenter, dont la philosophie d’action est le prélude à une vision subversive qui remet en cause la frontière classique entre le Bien et le Mal. « bad guy » cyniques au passé trouble mais capables de défendre une cause qu’ils trouvent juste, Napoléon Wilson (Assaut) et surtout Snake Plissken (New-York 1997) font voler en éclat l’image du héros américain.

La descente aux enfers (1982-1986)

Fort des succès d’Halloween et de New-York 1997, Carpenter devient une valeur sûre à Hollywood. En 1982, The Thing, son premier film avec une major hollywoodienne, lui offre un budget conséquent et une liberté totale, dont il profitera au maximum.

De ces nouveaux moyens, Carpenter tirera des effets spéciaux hallucinants et une reconstitution impeccable, à la hauteur de la production. Sur le fond, il prend le parti de la radicalité, donnant au virus extraterrestre la forme métaphorique d’une maladie propre à l’Homme. La suspicion généralisée et l’absence de solidarité dans le groupe renvoient une image de la nature humaine bien éloignée de celle traditionnellement décrite à Hollywood, ceci d’autant qu’il se refuse à tout happy-end.

Sorti en même temps que E.T, le film est un échec retentissant, à la fois critique et public. Carpenter, traité de pornographe et éloigné de Hollywood, tombe de haut et met de nombreuses années à digérer cet échec.

D’ailleurs, les deux films suivants, Christine et Starman, bien qu’il en signe la réalisation, ne sont pas, à proprement parler, des films de John Carpenter.

S ‘agissant de Christine sortie en 1983, sur lequel il se retrouve un peu par hasard et contre son gré, sa mise en scène si typique semble avoir du mal à s’exprimer, noyée sous les effets spéciaux et les scènes d’action à grand spectacle.

Seul son portrait d’un adolescent pas comme les autres, sombre et ambigu, marque une vraie originalité par rapport au tout venant Hollywoodien.

Quant à Starman en 1984 construit sur le mode du road-movie, il est agréable à regarder, plutôt émouvant, et bien évidemment réalisé avec brio. Ce qui ne l’empêche pas d’être en-deçà de ce qu’on attend généralement de Carpenter. D’ailleurs, ce dernier déclarera plus tard avoir tourné ce film en guise d’excuse aux studios après l’échec de The thing.

Deux films en demi-teinte donc, réalisés par un cinéaste marginalisé, à la fois maître de son art (aucun des deux n’est franchement raté) mais rempli de doutes.

C’est à ce moment-là que Carpenter, soucieux de redorer son blason à Hollywood et de faire repartir sa carrière, se lance en 1986 dans Jack Burton et les Griffes du Mandarin, en y mettant, une nouvelle fois, toute son énergie et son talent.

Le film est exceptionnel : avec 20 ans d’avance, Carpenter intègre les codes du cinéma d’action asiatique (qu’il admire depuis longtemps) et s’en donne à cœur joie dans un mélange de styles improbable et détonant. La caméra virevolte, filmant les combats comme des chorégraphies et le spectateur n’a pas une minute de répit.

Surtout, Carpenter fait sciemment le choix du parodique et du second degré, adaptant sa mise en scène d’habitude plus rigoureuse à un univers de bd où rien n’est véritablement crédible. Alors que la mode est aux héros virils et intelligents (type Indiana Jones), Carpenter dessine délibérément le portrait d’un gros bourrin à l’humour « lourdingue », égoïste et macho. Une critique à peine voilée du héros américain à la John Wayne, que le public américain rejettera en masse.

Le film est en effet un énorme échec, totalement incompris et Carpenter est cette fois-ci définitivement éloigné des studios hollywoodiens.

La rage au ventre (1988-1989)

Il en a gros sur la patate John, marre de cette industrie hollywoodienne et de ce public qui, décidément, ne le comprend pas. Il décide alors de revenir vers le cinéma indépendant de ses débuts, en y mettant toute la hargne qu’il a en lui à ce moment précis. Les deux films qui suivent sont probablement parmi ses meilleurs, deux petits bijoux de série B, d’une rare violence et dans lesquels sa mise en scène est plus que jamais maîtrisée.

Le sujet du Prince des Ténèbres (sorti en 1988) renvoie à des interrogations personnelles – notamment sur la physique quantique et les théories autour de l’atome. Cette implication se ressent très bien dans un film sans humour et glacial, certainement le plus effrayant de sa filmographie. Dès les premiers plans, reliés entre eux par un découpage tranchant comme une lame de rasoir, le spectateur est pris dans l’angoisse et n’en sortira plus, à l’instar des personnages coincés dans cette église désaffectée.

La forme du film, totalement épurée, offre un niveau de tension rarement égalé, jusqu’au final magnifique et d’une noirceur incroyable. Le Prince des Ténèbres est un film pessimiste et désespéré, dans lequel le Diable s’incarne avec une terrible justesse. Un pur chef-d’œuvre !

Avec Invasion Los Angeles en 1989, Carpenter revient sur le mode de l’humour parodique et le film se distingue nettement du précédent, en jouant la carte de l’autodérision contre celle du 1er degré rageur.

Le style est à nouveau totalement maîtrisé, avec la nervosité qui convient à la série B, mais Carpenter n’en fait pas l’enjeu central du film, préférant se concentrer sur un propos ostensiblement politique.

L’Amérique y est décrite comme un pays profondément inégalitaire, prêt à abandonner sur le bord du chemin des populations entières, aux côtés desquelles Carpenter se place ouvertement. Les élites qui dirigent la nation et commandent à son destin ne sont plus des êtres humains depuis de nombreuses années, il suffira de savoir ouvrir les yeux pour le voir.

En pleine période busho-reaganienne, Carpenter signe avec Invasion Los Angeles un brûlot politique par lequel il exprime tout le dégoût que lui inspire son pays.

Le film n’aura bien sur aucun succès et Carpenter, lessivé par ces deux tournages en temps record restera près de trois ans inactif.

Les doutes et l’introspection (1992-1996)

Carpenter se remettra au travail en 1992, et signera 4 films en 4 ans, en alternant projets personnels et films de commande. A l’époque, il est au fond du trou, rempli de doutes et la lassitude commence à poindre, elle sera même au centre de Los Angeles 2013, qui ressemble presque à un dernier film.

Il n’y a pas grand chose à dire sur Les aventures d’un homme invisible sorti en 1992, si ce n’est qu’il s’agit de celui par lequel Carpenter revient. Film de commande dû à Chevy Chase, comique de shows télés, le film est sans intérêt hormis quelques effets spéciaux originaux. Carpenter en profite pour brocarder une nouvelle fois son pays mais sans grande conviction.

La donne sera radicalement différente avec l’Antre de la Folie en 1994, incontestablement le meilleur film que Carpenter ait réalisé dans les années 1990. Il s’agit d’un film très personnel, dans lequel Carpenter met beaucoup de lui-même et de ses interrogations autour du fantastique et de la réalité. Film très dense, bien éloigné des ses films indépendants par sa complexité, l’Antre de la folie joue formidablement de la suggestion et de la mise en abîme et offre une réflexion passionnante sur la peur et ses conditions de fabrication, comme si Carpenter s’interrogeait sur son propre univers. Rétrospectivement, on a d’ailleurs l’impression d’un film-somme, une sorte de réflexion ultime d’un auteur qui sent bien que son avenir est derrière lui.

Malheureusement, la suite semble lui donner raison.

Remake d’un film des années 50, Le village des damnés en 1995 n’est pas un grand Carpenter, loin s’en faut. Correctement réalisé et interprété, il n’en demeure pas moins relativement terne. Seule la vision sans concession de ces enfants inhumains est intéressante, Carpenter n’hésitant pas à aller au bout de son propos.

Los Angeles 2013 (1996) est en revanche plus complexe et plus intéressant, ne serait ce qu’au regard des deux lectures possibles du film.

La première consiste à le considérer comme un simple film d’action, ce qu’il est évidemment et pas des moindres. Carpenter garde sa maestria, tout en jouant la carte de la dérision totale, ce qui donne au film un aspect décalé assez jouissif, ceci d’autant que le budget était conséquent. La seconde consiste à intégrer le fait qu’il renvoie directement à la situation personnelle de Carpenter, bien au-delà de son rapport à New York 1997. Los Angeles 2013 est en ce sens un vrai film d’auteur, jusque dans ses défauts.

Comme son héros, Carpenter est fatigué et n’a plus la détermination nécessaire pour se renouveler ; et comme lui, il n’est finalement capable que de répéter la même mission 15 ans après, celle de réaliser un film d’action. Prévu pour être une suite, le film n’est finalement qu’une copie du précédent, comme si Carpenter avouait qu’il ne pouvait – ou ne voulait – en faire plus.

Les héros sont fatigués et lorsqu’à la fin, Kurt Russel usé, boitillant, s’adresse à la caméra, c’est toute la colère et le désenchantement de Carpenter qui s’expriment. Il règle ses comptes avec Hollywood, l’Amérique qu’il exècre (libérale et puritaine) et termine par un bras d’honneur anarchiste. Autant dire qu’après ça, les choses ne seront plus les mêmes.

L’amertume (1998 – 2001)

Les deux films qui suivent sont les plus controversés parmi les fans de Carpenter. Si, dans une certaine mesure, cette période rappelle la fin des années 80 (cinéma indépendant et budgets réduits), l’énergie n’est manifestement plus la même.

Au premier degré, Vampires (1998) et Ghosts of Mars (2001), sont loin d’être des réussites (même si le premier a fait un joli score au box-office) ; au second degré, la situation est plus contrastée et tout ce qu’ils expriment de Carpenter et de son état d’esprit ne laisse pas indifférent. On passe certes de l’abstraction à la désincarnation, d’un cinéma maîtrisé à un cinéma un peu je m’en foutiste, mais on veut croire que l’étincelle du talent est toujours là.

Elle l’est d’abord dans la mise en scène qui, n’en déplaise aux détracteurs, garde toute sa limpidité et sa rigueur, entièrement dévouée au déroulement de la narration. Place de la caméra, cadrage, positionnement des personnages, découpage, tout concours à donner le maximum de sens à chaque scène, bien loin des surenchères inutiles de certains cinéastes contemporains.

Ensuite, Carpenter n’a rien perdu de son esprit subversif, qu’il accuse l’Eglise d’être à l’origine de la création des Vampires ou qu’il fasse des héros de Ghosts of Mars un groupe hétéroclite composé de flics et de mercenaires, unis sous le commandement d’une femme et d’un Noir.

Enfin, comment ne pas voir derrière les outrances de ces deux films la continuité du bras d’honneur qui clôt Invasion Los Angeles ? Carpenter balance sa colère à travers son œuvre, et prouve que son cinéma est avant tout un acte éminemment personnel et non une simple machine à fric.

La lassitude (2002 – ?)

Qu’a fait John Carpenter pendant près de 10 ans, avant de réaliser The ward sorti en 2011 ? Rien hormis deux épisodes pour la série Masters of horror, qui témoignent d’un talent encore intact mais en mode mineur.

A l’aune de cette situation, comment appréhender The ward ? Finalement comme l’œuvre d’un cinéaste toujours aussi maître de son art mais fatigué, dont la marginalisation n’est même plus source de colère ou d’une quelconque animosité envers le système.

Outre un sujet sans grande originalité (malgré la charge contre le monde psychiatrique), le style fait pâle impression. Dans ses films les plus controversés parmi ses fans (Ghosts of mars notamment), la marque Carpenter sautait au visage, emportant sur son passage les ratés de la narration et les limites du casting. Ici, c’est plutôt l’inverse, son style inimitable apparaît de façon épisodique au milieu d’un film d’horreur basique et sans éclat.

Et depuis ?

Malgré les nombreux projets annoncés et les rumeurs sans fondement, John Carpenter semble néanmoins avoir mis sa carrière de cinéaste entre parenthèses pour se consacrer essentiellement à la musique. Entre 2014 et 2021, il réalise trois albums studio (avec son fils Cody) et s’engage dans des tournées mondiales, comme une vraie rock star. Un quatrième album est prévu en 2024.

En revanche, coté cinéma c’est le calme plat. Il est certes revenu derrière la caméra pour une série (Suburban screams inédite en France) mais selon de nombreux propos tenus auprès de la presse, Carpenter redoute l’épreuve d’un nouveau tournage.

Les fans veulent croire à un retour. Après tout, c’est à 70 ans qu’Howard Hawks a réalisé Eldorado. Mais, alors que ces films sont devenus cultes et que les remakes s’accumulent, (preuve, s’il en était besoin, de son influence sur le cinéma contemporain), l’inquiétude demeure d’une fin de carrière apathique, pour un cinéaste éreinté par les échecs et l’incompréhension.

Laisser un commentaire