Un film de Terry Gilliam

Résumé

A travers l’épopée à la fois comique et horrible vers Las Vegas du journaliste Raoul Duke et de son énorme avocat, le Dr. Gonzo, évocation caustique et brillante de l’année 1971 aux Etats-Unis, pendant laquelle les espoirs des années soixante et le fameux rêve américain furent balayés pour laisser la place à un cynisme plus politiquement correct.

Errance à Vegas

Pour celles et ceux qui rêvent de prendre toutes sortes de drogues en un temps record mais qui seraient effrayé(e)s par les effets secondaires, Las Vegas Parano est fait pour eux. C’est en tout cas la sensation qu’il auront peut-être à la vision du film de Terry Gilliam, road trip halluciné d’un journaliste et de son avocat, qui sillonnent Las Vegas défoncés à toutes sortes de substances.

Lorsqu’il se lance dans le projet en 1996, Gilliam vient de connaître son plus grand succès avec L’armée des 12 singes, ce qui lui permet d’avoir enfin une certaine liberté à Hollywood. Il jette alors son dévolu sur un projet qui a fait fantasmer bon nombre de réalisateurs et de producteurs (dont Martin Scorsese et Oliver Stone) : l’adaptation sur grand écran de Las Vegas Parano, le roman de Hunter S. Thompson, paru pour la première fois en 1971 sous la forme d’un article dans le magazine Rolling Stones.

Charge virulente sur l’Amérique de l’époque, empêtrée dans la guerre du Vietnam et orpheline des idéaux perdus après les années hippies, l’histoire retrace le road-movie psychédélique de deux losers cherchant à fuir un quotidien accablant par la prise effrénée de drogues. Le récit initial, à l’origine du journalisme « gonzo » (un style totalement subjectif, écrit à la première personne, généralement sous substances) se veut aussi jouissif que provocateur et outrancier.

Un postulat que Gilliam fera sien, en proposant un film décousu et débraillé, rempli d’effets de style totalement barrés, dont l’objectif est, littéralement, de mettre en scène l’état de « défonce », et la confusion qui en émerge. Filmés en gros plans, comme des insectes scrutés à travers un microscope, les personnages sont tour à tour hilarants, pathétiques et dérangeants, symboles d’un rêve américain qui se transforme en cauchemar éveillé en plein cœur de la « ville du pêché » (Las Vegas).

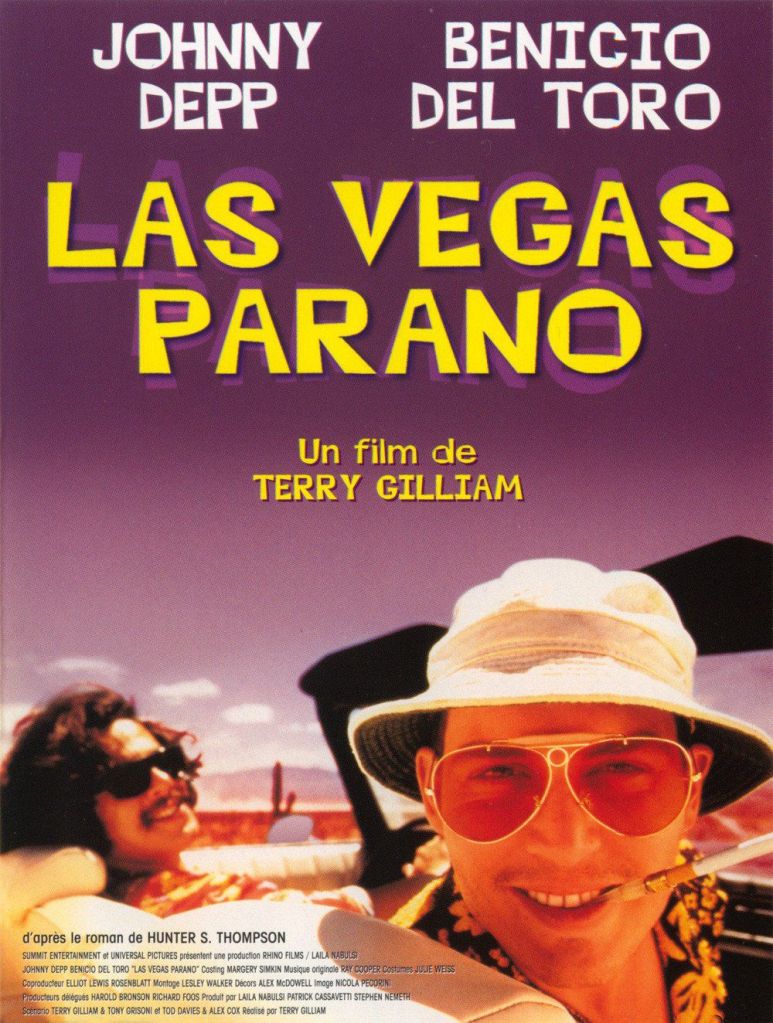

Porté par un casting de haut vol (dont Johnny Depp et Benicio Del Toro qui s’en donnent à cœur joie) et un budget confortable, le film suscita un accueil très mitigé au Festival de Cannes et sera un échec au box-office. Il sera réhabilité par la suite et deviendra un film culte.

Fiche technique

- Titre original : Fear and Loathing in Las Vegas

- Durée : 1h48

- Réalisateur : Terry Gilliam

- Pays d’origine : USA

- Distribution : Johnny Depp – Benicio del Toro – Ellen Barkin – Tobey McGuire – Gary Busey

- Date de sortie : 1998

- Genre : Comédie

Plan culte

Séance : Mardi 29 avril à 19h30 (Cinéma Artplexe)

Recommandations

- L’armée des 12 singes (Terry Gilliam)

- Tiderland (Terry Gilliam)

- Enter the void (Gaspard Noé)

- L’herbe bleue (Roman)

Critique du Poulpe (par Séraphin)

Dépolitisation sous acide

Il est des films qui, sous couvert de satire corrosive, se rendent coupable d’un crime plus subtil et insidieux : celui de neutraliser, par la forme et la frénésie, la portée politique du fond qu’ils prétendent traiter. Las Vegas Parano, adaptation par Terry Gilliam du roman de Hunter S. Thompson, en fait partie. Film culte pour beaucoup, souvent considéré comme une odyssée psychédélique dénonçant la faillite du rêve américain, il échoue pourtant, si l’on y regarde de plus près, à dire quoi que ce soit de politiquement subversif ou radical. Pire : il transforme la critique sociale en performance esthétique, et reconduit, sous un vernis anarchique, la logique même qu’il feint de subvertir.

Le texte original est un pamphlet. Écrit en 1971, au lendemain de la contre culture, en pleine gueule de bois post-Woodstock, alors que Nixon resserre son étreinte paranoïaque sur les États-Unis, le texte de Thompson est une tentative désespérée de capter un moment d’effondrement idéologique. Ce que l’auteur appelait la « vague » – ce soulèvement spirituel, politique, culturel des années 1960 – s’était brisée, et l’Amérique semblait retomber, hébétée, dans les bras du capitalisme agressif, sous les néons aveuglants du consumérisme. Las Vegas, en tant que ville artificielle, tapageuse, construite sur la spéculation, le vice et l’illusion, incarnait cette victoire du faux sur le vrai, du spectacle sur la pensée. C’est donc là que Thompson envoie ses doubles pour témoigner, en journaliste déguisé, de la fin du monde.

Sauf que, Gilliam en transposant ce récit en film à l’aube des années 2000, semble avoir vidé ce matériau de sa substance politique. Là où Thompson interrogeait les ruines d’un idéal et la montée d’un autoritarisme culturel, Gilliam s’attarde sur les effets visuels, les distorsions mentales, les grimaces. Il célèbre le chaos sans chercher à en comprendre la source. Dans son film, la critique de l’Amérique ne dépasse jamais le stade caricatural : les policiers sont grotesques, les commerciaux abrutis et les touristes zombifiés. Mais tout cela n’est que décor pour un spectacle qui ne vise jamais la structure. Les mécanismes du pouvoir, les logiques idéologiques à l’œuvre dans la reconfiguration des États-Unis des années 1970, sont totalement absentes. Or, c’est précisément cela qu’on cherche à démanteler, pas les symptômes mais les systèmes.

Plus grave encore, le film trahit un changement d’époque – et de paradigme. Le roman de 1971 était une réponse à une crise politique réelle : la désintégration des mouvements progressistes, la cooptation de la culture hippie, la militarisation de la société américaine dans le contexte du Vietnam et de la guerre froide. Le film de 1998, lui, naît dans un monde où la politique a été évacué du champ culturel. La chute du mur, l’essor du néolibéralisme triomphant, le cynisme généralisé de l’ère Clinton ont rendu ringarde toute velléité révolutionnaire. Gilliam semble complice de cette dépolitisation ambiante. Il ne cherche plus à dénoncer, mais à faire du mauvais trip un divertissement postmoderne. La drogue devient un style, la chute du motif et la critique une posture vaguement ironique.

Le choix de Las Vegas n’est pourtant pas anodin, et aurait pu servir d’ancrage à une lecture politique plus puissante. Vegas, c’est l’Amérique hyper réelle, décrite par Baudrillard : une ville sans histoire, sans racines, où tout est façade, flux d’argent et spectacle. C’est la version extrême du capitalisme qui consomme ses propres critiques pour les vendre sous forme d’expérience. Et c’est ce que fait Las Vegas Parano : il transforme la contestation en produit. Il offre au spectateur non pas une remise en question du réel, mais une simulation de révolte, un Disneyland de la subversion. Le spectateur sort du film non pas choqué, ni politisé, mais amusé, un peu groggy, rassuré de ne pas être lui-même dans ce délire.

Le film ne se contente que d’illustrer la désillusion politique plutôt que de la penser. Il ne raconte pas une faillite politique : il la recycle comme folklore. Ce n’est pas un acte de résistance, c’est une digestion culturelle. On n’y pense plus en termes de lutte des classes, de répression étatique, de désintégration des valeurs progressistes, mais en termes de mise en scène du chaos, de virtuosité formelle, de performance d’acteurs. On remplace la politique par le spectacle de la perte de contrôle, qui devient l’unique mode d’expression possible dans une époque saturée d’images.

En ce sens, Las Vegas Parano n’est pas un film contre le système : c’est un produit parfaitement intégré au système. Il est l’exemple type de ce que Mark Fisher appelait le « réalisme capitaliste » : même la folie, même la dérive, même la critique extrême sont récupérées, aseptisées, intégrées au flux continu du divertissement. Le capitalisme digère tout, même ses ennemis, surtout quand ils sont stylisés, exubérants, consommables. Gilliam ne filme pas la désillusion, il la scénographie. Il ne met pas en question le réel, il le maquille. Et c’est précisément cela qui rend le film non pas subvesif, mais conservateur, au sens où il ne propose rien, ne bouleverse rien, ne pense rien.

Laisser un commentaire